विश्ववाणी हिंदी के समृद्ध वांग्मय को रसप्लावित करती नवगीतीय भावधारा के समर्थ-सशक्त हस्ताक्षर आचार्य भगवत दुबे के नवगीत उनके व्यक्तित्व की तरह सहज, सरल, खुरदरे, प्राणवंत ततः जिजीविषाजयी हैं। इन नवगीतों का कथ्य सामाजिक विसंगतियों के मरुस्थल में मृग-मरीचिका की तरह आँखों में झूलते - टूटते स्वप्नों को पूरी बेबाकी से उद्घाटित तो करता है किन्तु हताश-निराश होकर आर्तनाद नहीं करता। ये नवगीत विधागत संकीर्ण मान्यताओं की अनदेखी कर, नवाशा का संचार करते हुए, अपने पद-चिन्हों से नव सृअन-पथ का अभिषेक करते हैं। संग्रह के प्रथम नवगीत 'ध्वजा नवगीत की' में आचार्य दुबे नवगीत के उन तत्वों का उल्लेख करते हैं जिन्हें वे नवगीत में आवश्यक मानते हैं:

नव प्रतीक, नव ताल, छंद नव लाये हैं

जन-जीवन के सारे चित्र बनाये हैं

की सरगम तैयार नये संगीत की

कसे उक्ति वैचित्र्य, चमत्कृत करते हैं

छोटी सी गागर में सागर भरते हैं

जहाँ मछलियाँ विचरण करें प्रतीत की

जो विरूपतायें समाज में दिखती हैं

गीत पंक्तियाँ उसी व्यथा को लिखती हैं

लीक छोड़ दी पारंपरिक अतीत की

अब फहराने लगी ध्वजा नवगीत की

सजग महाकाव्यकार, निपुण दोहाकार, प्रसिद्ध गजलकार, कुशल कहानीकार, विद्वान समीक्षक, सहृदय लोकगीतकार, मौलिक हाइकुकार आदि विविध रूपों में दुबे जी सतत सृजन कर चर्चित-सम्मानित हुए हैं। इन नवगीतों का वैशिष्ट्य आंचलिक जन-जीवन से अनुप्राणित होकर ग्राम्य जीवन के सहजानंद को शहरी जीवन के त्रासद वैभव पर वरीयता देते हुए मानव मूल्यों को शिखर पर स्थापित करना है। प्रो। देवेन्द्र शर्मा 'इंद्र' इन नवगीतों के संबंध में ठीक ही लिखते हैं: '...भाषा, छंद, लय, बिम्ब और प्रतीकों के समन्वित-सज्जित प्रयोग की कसौटी पर भी दुबे जी खरे उतरते हैं। उनके गीत थके-हरे और अवसाद-जर्जर मानव-मन को आस्था और विश्वास की लोकांतर यात्रा करने में पूर्णत: सफल हुए हैं। अलंकार लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रचुर प्रयोग ने गीतों में जो ताजगी और खुशबू भर दी है, वह श्लाघनीय है।'

निराला द्वारा 'नव गति, नव लय, ताल-छंद नव' के आव्हान से नवगीत का प्रादुर्भाव मानने और स्व। राजेंद्र प्रसाद सिंह तथा स्व। शम्भुनाथ सिंह द्वारा प्रतिष्ठापित नवगीत को उद्भव काल की मान्यताओं और सीमाओं में कैद रखने का आग्रह करनेवाले नवगीतकार यह विस्मृत कट देते हैं कि काव्य विधा पल-पल परिवर्तित होती सलिला सदृश्य किसी विशिष्ट भाव-भंगिमा में कैद की ही नहीं जा सकती। सतत बदलाव ही काव्य की प्राण शक्ति है। दुबे जी नवगीत में परिवर्तन के पक्षधर हैं: "पिंजरों में जंगल की / मैना मत पालिये / पाँव में हवाओं के / बेड़ी मत डालिए... अब तक हैं यायावर'

यथार्थवाद और प्रगतिवाद के खोखले नारों पर आधरित तथाकथित प्रगतिवादी कविता की नीरसता के व्यूह को अपने सरस नवगीतों से छिन्न-भिन्न करते हुए दुबे जी अपने नवगीतों को छद्म क्रांतिधर्मिता से बचाकर रचनात्मक अनुभूतियों और सृजनात्मकता की और उन्मुख कर पाते हैं: 'जुल्म का अनुवाद / ये टूटी पसलियाँ हैं / देखिये जिस ओर / आतंकी बिजलियाँ हैं / हो रहे तेजाब जैसे / वक्त के तेवर ... युगीन विसंतियों के निराकरण के उपाय भी घातक हैं: 'उर्वरक डाले विषैले / मूक माटी में / उग रहे हथियार पीने / शांत घाटी में'... किन्तु कहीं भी हताशा-निराशा या अवसाद नहीं है। अगले ही पल नवगीत आव्हान करता है: 'रूढ़ि-अंधविश्वासों की ये काराएँ तोड़ें'...'भ्रम के खरपतवार / ज्ञान की खुरपी से गोड़ें'। युगीन विडंबनाओं के साथ समन्वय और नवनिर्माण का स्वर समन्वित कर दुबेजी नवगीत को उद्देश्यपरक बना देते हैं।

राजनैतिक विद्रूपता का जीवंत चित्रण देखें: 'चीरहरण हो जाया करते / शकुनी के पाँसों से / छली गयी है प्रजा हमेशा / सत्ता के झाँसों से / राजनीti में सम्मानित / होती करतूतें काली' प्रकृति का सानिंध्य चेतना और स्फूर्ति देता है। अतः, पर्यावरण की सुरक्षा हमारा दायित्व है:

कभी ग्रीष्म, पावस, शीतलता

कभी वसंत सुहाना

विपुल खनिज-फल-फूल अन्न

जल-वायु प्रकृति से पाना

पर्यावरण सुरक्षा करके

हों हम मुक्त ऋणों से

नकारात्मता में भी सकरात्मकता देख पाने की दृष्टि स्वागतेय है:

ग्रीष्म ने जब भी जलाये पाँव मेरे

पीर की अनुभूति से परिचय हुआ है...

...।।भ्रूण अँकुराये लता की कोख में जब

हार में भी जीत का निश्चय हुआ है।

प्रो। विद्यानंदन राजीव के अनुसार ये 'नवगीत वर्तमान जीवन के यथार्थ से न केवल रू-ब-रू होते हैं वरन सामाजिक विसंगतियों से मुठभेड़ करने की प्रहारक मुद्रा में दिखाई देते हैं।'

सामाजिक मर्यादा को क्षत-विक्षत करती स्थिति का चित्रण देखें: 'आबरू बेशर्म होकर / दे रही न्योते प्रणय के / हैं घिनौने चित्र ये / अंग्रेजियत से संविलय के / कर रही है यौन शिक्षा / मार्गदर्शन मनचलों का'

मौसमी परिवर्तनों पर दुबे जी के नवगीतों की मुद्रा अपनी मिसाल आप है: 'सूरज मार रहा किरणों के / कस-कस कर कोड़े / हवा हुई ज्वर ग्रस्त / देह पीली वृक्षों की / उलझी प्रश्नावली / नदी तट के यक्षों की / किन्तु युधिष्ठिर कृषक / धैर्य की वल्गा ना छोड़े।''

नवगीतकारों के सम्मुख नव छंद की समस्या प्राय: मुँह बाये रहती है। विवेच्य संग्रह के नवगीत पिन्गलीय विधानों का पालन करते हुए भी कथ्य की आवश्यकतानुसार गति-यति में परिवर्तन कर नवता की रक्षा कर पाते हैं।

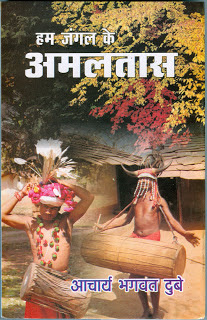

इन नवगीतों में खड़ी हिंदी, देशज बुन्देली, यदा-कदा उर्दू व् अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है जो लालित्य में वृद्धि करता है। दुबे जी कथ्यानुसार प्रतीकों, बिम्बों, उपमाओं तथा रूपकों का प्रयोग करते हैं। उनका मत है: 'इस नयी विधा ने काव्य पर कुटिलतापूर्वक लादे गए अतिबौद्धिक अछ्न्दिल बोझ को हल्का अवश्य किया है।' हम जंगल के अमलतास' एक महत्वपूर्ण नवगीत संग्रह है जो छान्दस वैविध्य और लालित्यपूर्ण अभिव्यक्ति से परिपूर्ण है।

--------------------------------------------------संग्रह- हम जंगल के अमलतास, रचनाकार- आचार्य भगवत दुबे, कादंबरी प्रकाशन, २६७२ विमल स्मृति, समीप पिसनहारी मढ़िया, जबलपुर ४८२००३, प्रथम संस्करण-२००८, मूल्य- १५० रूपये , पृष्ठ- १२०, परिचय- संजीव सलिल।